PAINEL II

Redes de Aprendizagem/Redes de Conhecimento e Educação Formal

Introdução

Leonel Silva

Gostaria, em nome do Conselho, de agradecer a colaboração dos intervenientes nesta Mesa. Agradeço também ao Senhor Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação o convite e a oportunidade que me deu de estar aqui presente. São funções que normalmente não desempenho e, portanto, não faz parte do meu contexto de trabalho diário assumir presidências de mesas de seminários, mas também já aprendemos aqui que os contextos têm a ver com serem em conjunto e espero que haja colaboração da vossa parte para que, em conjunto, possa corresponder à expectativa, no sentido de gerir não só este tempo, esta mesa, estes oradores, como também produzir um pequeno comentário relativamente àquilo que for aqui tratado, nesta parte da tarde.

Passarei então à apresentação. Ao meu lado esquerdo encontra-se o Professor Luís Ramos, depois um pouco mais adiante o Dr. João Correia de Freitas e, ao meu lado direito, o Dr. Francisco Ferreira. Todos têm o programa e o teor da comunicação. Acho que podemos iniciar esta tarefa.

José Luís Ramos

As redes somos nós

Sumário:

- Introdução

- As redes electrónicas de aprendizagem: paisagem conceptual. Os nós de hoje

- O que existe entre nós: hardware e software

- Os nós para aprender: aplicações educacionais das redes de computadores

- As experiências de nós: redes para as escolas

- Nós na rede: ensinar e aprender em rede

- Problemas no paraíso: os nós do futuro

1 Introdução

As redes de aprendizagem foram criadas ao mesmo tempo que se formaram os primeiros grupos da espécie humana. A memória e a linguagem foram as primeiras condições e mecanismos para que o Homem conseguisse realizar duas operações fundamentais para a evolução e o desenvolvimento da espécie humana: Aprender e Comunicar.

As primeiras redes de aprendizagem terão sido muito elementares utilizando apenas como suporte de comunicação a palavra e o gesto. O grupo e a família tornam-se nos naturalmente nos primeiros “lugares” para aprender e acolhem as formas mais elementares das redes de aprendizagem. A história deste período apenas pode ser encontrada na memória dos Homens e nos escassos artefactos que resistiram ao tempo.

A escrita representou o passo seguinte na evolução das redes de aprendizagem, possibilitando o registo e, por consequência, a transformação das redes de aprendizagem, no que diz respeito à natureza das interacções (tornando possível a interacção em diferido) e ao número de pessoas que passaram a poder participar nas redes.

Em sociedades e culturas predominantemente guerreiras e/ou de agricultores e pastores, a “escola” confunde-se com a própria comunidade e as redes de aprendizagem servem sobretudo para transmitir os códigos sociais e as leis, a língua e as formas de comunicação, os rituais de natureza religiosa, os mecanismos de defesa do grupo, os conhecimentos de natureza empírica entretanto acumulados, as tradições, os hábitos e costumes, etc.. Ou seja, os modos de ser e de fazer necessários à sobrevivência do grupo. O “professor” era qualquer elemento destas comunidades.

A escrita, primeiro na pedra, depois na pele dos animais e, mais tarde, no papiro e no papel, na tentativa de transmitir a Memória e a Historia Colectivas, e, desde logo, o Conhecimento às novas gerações, levou a que as sociedades humanas criassem gradualmente um lugar para aprender: a Escola. Esta Escola, em particular nas designadas sociedades antigas pré-clássicas, assumiu como se sabe formas e valências muito diferenciadas, de acordo com as culturas e as sociedades que a instituíram.

A invenção da escrita constituiu um evento decisivo no que diz respeito à noção de escola pois esta conheceu novos e assinaláveis desenvolvimentos embora o seu crescimento tenha sido muito limitado, quer quanto aos que tinham acesso à escola, quer quanto ao lugar da escola, quase sempre em espaços limitados e circunscritos: a casa, mas também a praça pública, o castelo e o palácio (enquanto lugares do poder profano), a igreja e o mosteiro (lugares do sagrado poder divino e religioso) são alguns dos espaços estabelecidos e usados como escola, por essas épocas. As sociedades dispunham, a partir de certa altura, de um outro lugar e de um momento específico para que as novas gerações pudessem aprender, tornando-se a Escola, nas suas diferentes valências, o lugar privilegiado das redes de aprendizagem.

Com a invenção da imprensa por Guttenberg e o nascimento do estado moderno, nasceu a Escola moderna, tal como a conhecemos hoje e, em muitos casos, precisamente a mesma escola: um edifício, construído ou adaptado para o efeito, e mobiliário escolar elementar, como cadeiras e mesas. A estes objectos foram ainda sendo acrescentados o quadro negro, a lousa, os mapas, etc. E o Estado moderno “fez” ainda nascer o professor “funcionário”.

Não sendo a única, esta Escola foi, durante séculos, o nó principal das redes de aprendizagem. A Escola faz convergir o tempo, o espaço e as pessoas para aprender. Apesar de tudo e como referimos, a Escola continuou a ser, nesta altura, um lugar a que poucos tinham acesso, subsistindo redes de aprendizagem que não passariam necessariamente pela Escola, mas que se estruturam por outros espaços e momentos1 e que asseguram a sobrevivência a uma grande maioria das populações. Como aliás ainda hoje acontece em muitas sociedades, onde a escola universal está muito longe de ser alcançada. Apesar de tudo, esta Escola tornou-se, em muitos países, em particular no mundo ocidental, uma Escola obrigatória, gratuita e universal.

Com a invenção dos media, juntámos à Escola da palavra e da escrita, os livros, o rádio, o telefone, os jornais, a fotografia e, já no século XX, o cinema e a televisão e assim pudemos criar a “escola de massas”. Multiplicámos e de novo os nós das redes de aprendizagem. A partir desta altura dispúnhamos de redes electrónicas de aprendizagem. Tornou-se assim possível disponibilizar às populações uma Escola que podia estar e acontecer em muitos outros lugares e em tempos diferentes. E com uma diferença substancial: a partir de certa altura, dispomos de todos os meios não só para sustentar uma “escola de massas”, mas também, se fosse necessário, uma escola individual, ou seja, adquirimos a capacidade para adaptar a aprendizagem ao ritmo de cada um. Com estas tecnologias podemos chegar a qualquer ponto do planeta e pudemos assim multiplicar o “professor”, multiplicar os alunos, multiplicar os nós da rede. Uma mesma mensagem para todos mas também a mesma mensagem só para um, quando fosse o caso.

1 A existência de uma escola a que muitos autores chamam a “escola paralela”, indicando talvez com esta designação que estas duas escolas não se encontram mas que eu diria antes que são nós da mesma rede de aprendizagem.

Já o Século XX ia adiantado quando o Homem inventou a máquina de ensinar, os computadores, as redes de telecomunicação, os satélites e criou uma rede global: a Internet. Voltou assim a multiplicar as potencialidades das redes de aprendizagem. Foi então possível transmitir muitas e diversas mensagens para todos e transmitir muitas e diversas mensagem para cada um. E cada um pode agora ser ao mesmo tempo emissor e receptor, “professor” e “aluno”. As redes de aprendizagem são agora muito mais flexíveis e poderosas e os seus nós em número quase indeterminado.

Para ilustrar a importância destas invenções, basta referir que o ritmo de adopção da Internet e das redes electrónicas de aprendizagem eclipsou todas as outras tecnologias, em parte porque, como Miller & Slater argumentam, a sua chegada fez parte de “uma grande revolução das tecnologias de informação e comunicação que tornou a Internet integradora das tecnologias anteriores”. A rádio levou 38 anos para ter 50 milhões de ouvintes e a televisão levou apenas 13 anos a alcançar aquele número. A Internet ultrapassou este número em apenas 4 anos. O tráfico na Internet duplica cada 100 dias. Em 1995 havia 9 milhões de utilizadores, em 1999, 179 milhões. Em 2001 estima-se a existência de 700 milhões de internautas e para 2007 prevêem-se 2 biliões de utilizadores, um terço da população do planeta (Leach, J. & Wiske, S. 2001).

Estamos perante um fenómeno sem precedentes na história da Humanidade.

As redes electrónicas de aprendizagem basearam-se no desenvolvimento das redes globais de telecomunicações, em especial nos últimos 30 anos do século XX, o que fez emergir novos cenários e oportunidades, dificilmente imagináveis, no que diz respeito às possibilidades de extensão da oferta educativa às populações.

Passos muito significativos foram registados neste período, como a criação e a generalização das redes electrónicas de aprendizagem, quer em modalidades síncronas quer em assíncronas, permitindo às organizações e aos cidadãos desenvolverem actividades educativas, atenuando as limitações dos sistemas físicos tradicionais, em especial no que diz respeito às estruturas relativas ao tempo e ao espaço que sustentam as interacções entre os indivíduos. O lugar onde se ensina e se aprende e o momento em que tal acontece apresentam agora novas valências.

Evidentemente que tal situação foi e tem sido claramente mais favorável em países com níveis de desenvolvimento socio-económico mais elevado, mas também com uma tradição longa e culturalmente enraizada no que diz respeito à aprendizagem e formação ao longo da vida, educação de populações adultas e utilização de sistemas de ensino a distância. A cultura e a mentalidade reflectem-se inevitavelmente em variáveis fundamentais no que diz respeito à educação dos indivíduos : atitudes positivas face à aprendizagem, que se traduzem na vontade e na motivação para aprender. Estes desenvolvimentos não foram observados no nosso país com a intensidade desejável até porque, por essas alturas, vivíamos “sem rede” e orgulhosamente sós.

Uma última nota apenas para indicar que poderão encontrar referências a locais virtuais que considero pertinentes e de interesse, como forma de proporcionar fontes de informação complementar.

2 Redes electrónicas de aprendizagem: paisagem conceptual.

Os nós de hoje

Em consequência dos desenvolvimentos anteriormente assinalados, a paisagem conceptual neste campo foi e está a ser constantemente invadida por novos termos e conceitos, resultantes de novas criações e invenções tecnológicas e em consequência das crescentes possibilidades das redes electrónicas de aprendizagem. De tal modo que muitos dos termos e conceitos introduzidos caem no esquecimento quase tão depressa quanto o seu aparecimento.

Apesar desta diversidade e efemeridade dos termos e conceitos, será certamente interessante referir alguns dos mais comuns e relevantes para o tema que é abordado neste texto.

Entre outros, salientamos: learning networks; on line learning; collaborative learning, virtual communities, e-learning, virtual school, e-knowledge, etc..

Certamente que muitos outros termos e conceitos poderiam ser assinalados mas, de acordo com o tema proposto, interessa-nos particularmente as redes de electrónicas de Aprendizagem e de Conhecimento.

Podemos encontrar dois conceitos dominantes no que diz respeito a redes electrónicas de aprendizagem: um de significado mais restrito e um segundo de significado mais amplo.

No primeiro caso, e de acordo com Digenti, D. (2001), uma rede de aprendizagem é constituída por um grupo de organizações que se juntam para aprender colaborativamente, tendo como finalidade alcançar mudanças comportamentais [cognitivas, socioafectivas e atitudinais] que criam/acrescentam valor a cada organização. Neste sentido, a construção e organização de uma rede electrónica de aprendizagem deve centrar-se na delimitação de um território de trabalho que implica:

a) identificar e envolver as organizações que potencialmente tenham interesses e necessidades comuns;

b) definir as fronteiras e limites da rede de aprendizagem, no interior da qual se desenvolvem as actividades de aprendizagem colaborativa.

A rede de aprendizagem, de acordo com este conceito, é claramente o resultado de um planeamento e de uma organização na qual estão envolvidas formalmente determinadas instituições e entidades. O acesso a esta rede de aprendizagem pode ser restringido (e normalmente é), uma vez que se trata de uma rede de partilha de recursos e de informações, que representam as contribuições de cada uma das organizações envolvidas. Pode também haver lugar a actividades de ensino e aprendizagem reconhecidas e certificadas pelas entidades envolvidas. O sistema de segurança, bem como as regras de funcionamento da rede, estão claramente definidas e estabelecidas.

Num segundo significado, bastante mais amplo, e de acordo com Harrasin, L. et. (1995), as redes de aprendizagem dizem respeito a um

et al. conjunto de pessoas que pertence a uma mesma comunidade (geográfica e/ou de interesses) e que, por esse motivo, está ligada em rede usando as tecnologias para aprender. Trata-se de uma ligação que permite a indivíduos/grupos desenvolver actividades de aprendizagem com carácter informal, em geral fora dos contextos institucionais e a tecnologia é usada para facilitar o acesso a oportunidades de aprendizagem baseada em vários locais virtuais que suportam informação em formato digital. Esta informação pode ser disponibilizada por indivíduos e/ou por organizações (universidades, escolas, bibliotecas, associações, museus, laboratórios, serviços, empresas, programas, recursos, iniciativas, etc.). Estas redes de aprendizagem têm um carácter mais volátil, irregular e informal, com fronteiras pouco definidas e territórios de trabalho escassamente delimitados, mas são também bastante mais numerosas.

Os conceitos assinalados dão lugar a redes que correspondem a contextos muito diferenciados e perseguem objectivos eventualmente diferentes. Mas estas redes satisfazem as múltiplas e complexas necessidades e interesses dos indivíduos e das instituições e são hoje em dia um elemento fundamental da cultura e do modo de vida das sociedades modernas.

3 O que existe entre nós: hardware e software

As redes electrónicas de aprendizagem assentam a sua existência física em três elementos: hardware, software e redes de telecomunicações.

Os componentes de hardware incluem um computador e um dispositivo de acesso à rede (modem, placa de rede, etc.). O software de suporte cada vez mais se apresenta em aplicações integradas e que disponibilizam aos seus utilizadores um conjunto de funcionalidades e serviços: correio electrónico, listas, grupos de interesse, news, foruns, chats, videoconferência (em especial, sistemas de comunicação ponto por ponto, p.e. net-meeting), sistemas de conferência baseados no computador e, naturalmente, os variados recursos organizados e apresentados sobre páginas web, bem como bases de dados on line, etc. Parte deste software veio substituir os conhecidos BBS (Bulletin Board Systems).

A rede das redes de computadores é o que designamos genericamente por Internet. Uma rede formada por centenas de pequenas e grandes redes de computadores espalhadas pela América do Norte, América Latina, Europa, África, Austrália e Ásia. Esta vasta conexão entre computadores constitui um conjunto de recursos extremamente rico para os cidadãos em geral e para professores e alunos de todo o mundo, em particular.

Para dar a conhecer um pouco melhor a situação no que diz respeito ao que existe entre nós, será necessário fazer referência a alguns dados relativos às condições de equipamento e utilização das TIC nas escolas portuguesas recolhidos pelo Departamento de Avaliação, Prospectiva e Planeamento do Ministério da Educação (cf. http://www.dapp.minedu.pt/nonio/nonio.htm) e entretanto disponíveis em relatório recentemente publicado.

Este relatório contém os resultados de um inquérito cuja recolha de dados foi realizada entre Abril e Julho do ano 2000,2 e onde foram analisadas as condições de equipamento e utilização educativa das TIC. Responderam a este inquérito 3499 escolas de todos os níveis de ensino e estiveram envolvidos 658 033 alunos.

Uma das dimensões analisadas no relatório diz respeito à quantidade de computadores existentes nas escolas. Esta permite-nos concluir que existe um total de 2.368 computadores nas escolas de 1.º ciclo (ratio de 56,4 alunos por computador) e 21.883 computadores nas escolas de 2.º, 3.º ciclo e secundário (ratio de 23,3 alunos por computador). Para além de assinalar

o muito baixo nível de equipamento das escolas de 1.º ciclo, o relatório do DAPP assinala igualmente que os equipamentos estão localizados

2 Estes dados não incluem as recentes acções como resultado da intervenção do PRODEP

III, e por isso não reflectem os resultados das acções levadas a cabo de apetrechamento

informático das escolas.

maioritariamente nos laboratórios de informática e bibliotecas/centros de recursos, no caso do ensino secundário, e localizados principalmente na sala de aula, no caso das escolas do 1.º ciclo do ensino básico.

Uma segunda dimensão analisada refere-se às condições de conectividade das escolas portuguesas. No que diz respeito ao 1.º ciclo, o relatório revela que apenas 3,1% dispõe de rede local (LAN) e ainda que apenas 10% destas escolas têm acesso à Internet. No que ao 2.ºe 3.º ciclos e secundário concerne, o relatório assinala que 70% têm rede local (LAN) e cerca de 89,2% destas escolas têm acesso à Internet.

Uma terceira dimensão analisada diz respeito ao tipo de utilização educativa das TIC. A este respeito o relatório assinala que, na maior parte das escolas, a percentagem de professores utilizadores de TIC nos processos de ensino-aprendizagem indicada pela Escola é inferior a 25% do total de professores da instituição.

4 Os nós para aprender: aplicações educacionais das redes de computadores

A situação presencial na sala de aula tradicional é geralmente tida como a melhor para apoiar a aprendizagem, quando comparada com outras modalidades percebidas como menos eficazes. Na verdade, não há evidência empírica que suporte esta afirmação. E pode até ser o contrário: ambientes de aprendizagem baseados em redes de computadores permitem alcançar resultados de aprendizagem que são iguais ou superiores aos alcançados nas situações tradicionais (Hiltz, 1988, 1994; Wells, 1990, cit. por Harrasin,

L. et al. 1995).

et al.

As interacções desenvolvidas nas redes de computadores partilham muitas das características com as situações tradicionais de ensino: apresentação de informação e ideias, discussões, debates e outras formas de construção do conhecimento através da interacção e das trocas de informação. O conteúdo do currículo pode ser organizado em sequências ou por tópicos ao longo do tempo e os estudantes podem trabalhar com a classe inteira, em pequenos grupos, pares ou individualmente. Os professores podem aceder às várias formas de discussão e de actividades.

Adicionalmente, as redes electrónicas dispõem ainda de funcionalidades diferentes das situações presenciais: os membros estão geograficamente dispersos e partilham o seu conhecimento e ideias num sistema de comunicação muitos-para-muitos em ambientes de aprendizagem assíncronos.

As redes baseadas nos computadores e na Internet permitem alcançar os seguintes tipos de resultados de aprendizagem:

a) aprendizagem activa

– as actividades exigem o envolvimento cognitivo e social do aluno;

– as interacções promovem a actividade intelectual e reflexão. b) aprendizagem colaborativa

– actividades nas quais duas ou mais pessoas trabalham em conjunto para criar significados, explorar temas ou melhorar competências.

c) comunidades de aprendizagem

d) comunidades formadas pelas pessoas através das redes, podem ser, pessoal e profissionalmente, muito enriquecedoras.

De referir ainda que existe no mercado um significativo número de aplicações educacionais, incluindo programas de computador (software educativo), bem como conteúdos em língua portuguesa para a Internet. Estes materiais e recursos estão disponíveis para ajudar os professores na integração curricular das TIC em todos os níveis de ensino. O Ministério da Educação promove aliás concursos para apoiar o desenvolvimento de software educativo que posteriormente fica disponível para as escolas. Para além dos catálogos dos promotores deste tipo de aplicações, muitas entidades organizam catálogos de software educativo, como é o caso da Universidade de Évora, através do Núcleo Minerva (http://www.minerva.uevora.pt/).

No que diz respeito ao desenvolvimento de conteúdos e entre certamente muitas outras fontes públicas, salientamos as páginas do Ministério da Educação, que, através do Programa Nónio Século XXI, promove o fornecimento de conteúdos em língua portuguesa para a Internet, e em especial conteúdos educativos, e apoia os Centros de Competência que por sua vez desenvolvem conteúdos, recursos e materiais de apoio para as escolas (http://www.dapp.minedu.pt/nonio/nonio.htm); também as páginas do Ministério da Ciência e da Tecnologia, através da UARTE (http://www.uarte.mct.pt/uarte/) e ainda diversas Universidades Portuguesas (como é o caso da Universidade de Évora através do Núcleo Minerva (http://www.minerva.uevora.pt/), Associações profissionais (como p.e., as associações dos professores de História (http://www.aph.rcts.pt/), dos professores de Matemática (http://www.apm.pt/), ou ainda as associações dos professores de Geografia (http://www.aprofgeo.pt/index2.html), dos professores de Português (http://www.app.pt) e muitas outras. Também as autarquias e outras entidades públicas e os respectivos serviços de educação e cultura começam a prestar este tipo de informação e de apoio. Do mesmo modo, as empresas prestam informação e serviços neste domínio, sobretudo as dedicadas ou à produção de livros e de material didáctico ou às tecnologias de informação e comunicação, com destaque para as que desenvolvem portais educativos na Internet e que podem ser usados como recurso de pesquisa de novas fontes de informação.

5 Experiências de nós: redes para as escolas

Como foi assinalado, o conhecimento e a experiência que temos hoje em Portugal, no que diz respeito às redes electrónicas de aprendizagem, são limitados a algumas organizações, públicas e privadas que têm explorado as potencialidades educativas destas estruturas. Julgo até que o sector privado, em especial empresas de elevada capacidade económica e financeira, disponham de um know-how muito significativo, enquanto as organizações públicas, e em especial as ligadas à educação, estão, provavelmente, agora a dar os primeiros passos neste campo. Isto apesar do esforço, é preciso sublinhar, de algumas instituições.

Como critério de relatar experiências e vivências no domínio das redes de aprendizagem, apenas farei referência às redes de aprendizagem em que tive oportunidade de participar ou acompanhar de mais perto.

As primeiras redes electrónicas de aprendizagem no sector público e em especial na educação, surgiram, como não podia deixar de ser, no âmbito do Projecto Minerva.

Um exemplo paradigmático foi a primeira rede electrónica de aprendizagem, da qual fui membro activo, e que foi constituída pelo Grupo Nacional de Telemática Educativa, coordenado por João Correia de Freitas, do pólo do Projecto Minerva da Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa, ainda em finais dos anos 80. Nesta rede (BBS MINERVA), mais de duas dezenas de professores de todas as zonas do país participaram nas suas primeiras experiências no uso da telemática como recurso educativo nas suas escolas e com os seus alunos. Utilizando um sistema de trabalho baseado nos BBS e mais tarde desenvolvendo um programa próprio (MTERM), este grupo explorou as potencialidades educativas e de desenvolvimento profissional com um entusiasmo indescritível. Esta rede permitiu oferecer formação técnica e em especial formação pedagógica no uso das redes de aprendizagem, criando oportunidades para encontros presenciais, seminários com especialistas internacionais, fórum de discussão virtual, etc..

O entusiasmo era tal que os membros da rede viajavam centenas de quilómetros de todos os pontos do país, do Minho ao Algarve, para se encontrarem no Monte da Caparica, em muitas tardes de Sábado (quase sempre estendidas pela noite dentro), para aí avidamente aprender e viver uma rede de aprendizagem, aprender a fazer e aprender a ser aquilo que são hoje. Para além dos complicados comandos das linguagens disponíveis, aprenderam sobretudo que as REDES SOMOS NÓS. E esta descoberta foi de tal modo marcante no futuro de cada um dos seus membros que muitos dos que fizeram e fazem parte daquela rede de aprendizagem estão aqui, hoje, juntos.

E foi esta rede que, desde o ano de 1994 até hoje, sustentou em nós a visão da importância [estratégica para o país e para o desenvolvimento pessoal e profissional] das TIC no campo da Educação.

Outras experiências que vivi e que vivo são as redes de aprendizagem constituídas pelos membros do Programa Nónio e pelos membros do Programa Internet na Escola. Estas são redes em crescimento e consolidação, mas que oferecem há já algum tempo imensas oportunidades de aprender e com uma característica muito importante: estas redes favorecem o acesso e a participação em outras redes quer nacionais, quer internacionais.

A título de exemplo, refiro a Rede das Redes Europeias de Educação (cf. o local virtual da European School Net (http://www.eun.org/), criada por iniciativa de grande parte dos Estados Membros da União Europeia e que mereceu o apoio da Comissão Europeia. Esta Rede acolhe numerosas redes temáticas: a Virtual School,a European Network of Innovative Schools,o Centro de Directores de Escola da EUN, etc..

Iniciativas regulares desenvolvidas por entidades europeias, como o Netdays, e-schola (http://www.eun.org/cn/eschola/index.cfm), envolvendo milhares de professores e alunos europeus, são estimuladas e organizadas por esta rede.

A Europa, no seu conjunto, tem em pleno desenvolvimento, crescimento e consolidação, numerosas redes electrónicas de aprendizagem, muitas destas incentivadas e consolidadas sob a coordenação do MINERVA/SOCRATES/ODL (com o endereço em http://europa.eu.int/comm/education/socrates/minerva/ind1a.html). Esta unidade, que constitui a estrutura operativa da Comissão Europeia para este sector, promove a formação e o desenvolvimento de redes electrónicas de aprendizagem. A participação nacional nestas redes, apesar do esforço desenvolvido, em especial pelo DAPP do Ministério da Educação, está longe de ser a desejada.

Outras redes, onde também há muito os nossos professores participam, são redes internacionais que oferecem igualmente muitas oportunidades para aprender e recursos de apoio à integração das TIC no currículo: a NASA (http://education.nasa.gov/), a rede Sésame Multimedia,

o Projecto KIDLINKS ou, para dar exemplo de um projecto nascido e criado no Alentejo mas que há muito ultrapassou aquelas fronteiras, a Rede APROXIMAR (http://www.minerva.uevora.pt/aproximar/).

A criação de redes electrónicas de aprendizagem tornou-se num movimento a que as pessoas e organizações recorrem como forma de partilha de custos e benefícios e, em muitos casos, de grande proveito social. Um exemplo, bastante recente aliás, é a criação da REDE EC (Rede Nacional para a Educação do Consumidor) que resulta da parceria entre o Instituto do Consumidor, o Instituto de Inovação Educacional e a Associação de Defesa do Consumidor (DECO, FENACGOP e União Geral dos Consumidores). As escolas (professores, alunos e comunidade educativa) são os destinatários das acções e dos materiais produzidos.

A iniciativa e-learning da Comissão Europeia representa, para o conjunto dos países da europeus, o passo seguinte: estimular as Escolas, as Universidades e outras instituições a criar redes electrónicas de aprendizagem, instituídas através dos conceitos de escolas virtuais e universidades virtuais (http://europa.eu.int/comm/education/elearning/). Também a Unesco dispõe de um portal inteiramente dedicado ao e-learning, com secções quer para o ensino básico quer para os ensinos secundário e superior e ainda para a educação ao longo da vida. (http://www.unesco.org/education/portal/e_learning/).

6 Nós na rede: ensinar e aprender em rede.

Devo advertir que neste tópico é seguido de muito perto o conhecimento e a experiência de Harrasin e seus colegas, descritos numa obra já clássica neste campo (Learning Networks, 1995). De acordo com a autora referida e seus colegas,

as redes electrónicas de aprendizagem favorecem oportunidades para um intercâmbio de informação e ideias na qual todos os estudantes podem participar activamente, aprendendo uns com os outros e com o professor. Porque a personalidade se torna mais evidente através da escrita e porque o grupo comunga de um mundo de conhecimento que todos, colaborativamente, constroem, faz frequentemente surgir um forte sentimento de camaradagem. O facto de os seus pares poderem observar aquilo que é o seu contributo, fornece aos estudantes uma forte motivação adicional para trabalhar, do qual eles ficarão orgulhosos.

Um outro factor que melhora a qualidade da participação é que os estudantes podem gastar uma grande quantidade de tempo reflectindo,[sobre os temas e problemas em estudo] antes de realizar a sua contribuição. Estas características do ensino on line, juntamente com um acesso alargado e democrático, resulta geralmente em material que é muito melhor do que muitas das contribuições dos estudantes em situações presenciais [e em que muitas vezes dizem o que lhes vem à cabeça]. Os professores, bem como os estudantes, aprendem das contribuições realizadas pelo grupo. O ensino on line pode ser uma genuína e agradável experiência intelectual. Por outro lado, e a não ser que o professor organize habilmente as actividades em rede, podem aparecer problemas sérios. Uma conferência pode tornar-se num monólogo de tipo “lição”, para as quais existem muito poucas respostas. Ou pode tornar-se uma montanha desorganizada de informação que é confusa e “afunda” os participantes.(...)

Um segundo aspecto referido por Harrasin e seus colegas, considerado como fundamental no ensino através das redes electrónicas, é a mudança do papel do Professor que gradualmente se transforma num facilitador da aprendizagem dos alunos:

Educar através de redes de computadores altera as relações entre professor, estudantes e matéria de ensino. Ao contrário da actividade convencional de sala de aula, na qual o professor dirige o processo de instrução, dirige a lição, apresenta respostas e marca o ritmo da aula, a aprendizagem on line está centrada no estudante e requer um papel diferente do professor. O professor planifica a actividade e depois segue o fluxo da conversação, oferecendo orientação quando necessária, em vez de se limitar a seguir estritamente um plano previamente elaborado ou a seguir linearmente os conteúdos.

A alteração nos papéis desempenhados pelo professor implica, ao contrário do que se possa eventualmente pensar, uma ainda maior dedicação por parte do professor. Porque não tem, como era habitual, os estudantes na mesma sala e ao mesmo tempo, as formas de assegurar a aprendizagem são bastante mais complexas. Como refere a autora que temos vindo a seguir:

O papel do professor muda, de diversas formas, no ambiente on line. Uma classe inteiramente ensinada através do sistema de ensino on line requer planificação adicional porque o conjunto completo de actividades deve ser antecipado antes do primeiro dia. A este respeito, a classe on line é semelhante ao modo de actividade a distância, para a qual o professor ou moderador deve enviar todo o material do curso para os estudantes, previamente ao início do curso. Por outro lado, a natureza interactiva do ensino on line proporciona a flexibilidade que de muitas maneiras se parece com as aulas presenciais. Nova informação, perspectivas ou mudanças de conteúdo dos cursos podem ser incluídas e adaptadas no ensino on line. Um currículo existente pode ser estendido ou modificado pela incorporação de referências a eventos correntes ou inclusão de nova informação.

Os professores têm um papel único nos ambientes de aprendizagem on line, porque eles podem combinar o ensino presencial com actividades on line. Nesta situação, a aula em rede é um reforço das actividades baseadas na Escola, em vez de uma substituto para ela. Para os professores a logística das actividades on line torna-se num aspecto essencial a considerar: Como devem as actividades rotineiras da sala de aula serem ligadas com as tarefas on line? Quais as tarefas on line que melhor suportam o currículo? Como devem os estudantes ser organizados para participar numa aula em rede? As respostas a estas questões variam largamente, dependendo da área de conteúdo e do modelo de ensino usado.

(...) As redes de aprendizagem capacitam os estudantes a assumirem a responsabilidade pela sua aprendizagem. Contudo, requer uma atenção regular (por vezes diária) por parte do professor, formador ou instrutor; por isso, os mecanismos para partilhar o trabalho e reduzir as exigências de tempo são cruciais para as actividades on line.

A resposta é ver a comunidade de aprendizagem como uma genuína comunidade de sábios. Embora o professor seja o guia e especialista, ele torna-se realmente o facilitador de um processo de aprendizagem partilhado. Desde o início das actividades do curso, os estudantes, individualmente ou como grupos, devem tomar a responsabilidade pela pesquisa de tópicos, pela afixação de informação e questões para discussão.

Eles podem ainda partilhar funções de moderação na condução destas discussões, em tópicos iniciados por eles próprios e mesmo sugerir conjuntos de questões para exames ou avaliação baseados no material por eles apresentado. Adicionalmente, estas funções podem ser atribuídas (...) numa base rotativa. Estes mecanismos libertam o formador do sentimento de sobrecarga pelo trabalho de ensinar on line e constituem boas práticas pedagógicas. Uma das melhores maneiras para um estudante compreender um tópico é organizá-lo e simplificá-lo em ordem a ser apresentado a terceiros.

A “visita” de especialistas pode servir para partilhar o trabalho de apresentação de um tema ou a condução de uma discussão de alguns tópicos. Os professores podem colaborar em outros cursos on line ou convidar especialistas de fora da escola ou da Universidade a colaborar.

Funções do Professor

Organização do contexto

Monitorização e Encorajamento à Participação

Constituição dos grupos

Sugestões

Criar um ambiente caloroso; proporcionar orientações claras; solicitar opiniões e perspectivas pessoais sobre os temas em estudo, dar o exemplo na forma e no modo como participa;

Definir critérios, modos e limites de participação; assegurar que todos os estudantes participam; encorajar os estudantes a responder às solicitações; atribuir aos participantes o papel de moderador nas discussões e debates; reforçar positivamente as participações; clarificar as discussões; usar outros meios (telefone, fax,) quando necessário;

Distribuir os estudantes pelos grupos, de acordo com critérios lógicos ou permitir que os alunos constituam o seu grupo; os subgrupos são igualmente úteis para a discussão, sobretudo se a “classe” é demasiado grande. As conferências e os grupos de discussão de cerca de quinze a vinte e cinco elementos parecem funcionar melhor, em geral, enquanto grupos de dois até quatro elementos são eficazes em complexos projectos de grupo;

| Atribuição de papéis e responsabilidades | Identificar e atribuir papéis aos estudantes, como coordenador, editor, etc. Pode ser considerada a rotatividade dos papéis; |

| Moderação e Facilitação dos processos de grupo | Observar, facilitar e dar informação são os principais papéis de modo a garantir as interacções e a execução das tarefas e aprendizagem dos alunos; |

| Coordenação das interacções | Definir sequências das tarefas e das actividades e sincronizar as interacções periodicamente, de modo a conduzir um grupo do início ao fim de uma unidade ou módulo; |

| Regulação das interacções | Planificar a execução das tarefas e definir limites de tempo para a participação ou execução das tarefas; estimular projectos e actividades colaborativas; |

| Organização das interacções | Clarificar as discussões; acompanhar o debate e garantir que não se “foge ao assunto”; solicitar aos estudantes intervenções consistentes com o tema em estudo, etc. |

| Meta-Comunicação | Solicitar clarificação das mensagens pouco claras, remediar problemas de contexto de comunicação, normas de comunicação, incorrecções, excesso de informação, etc. |

| Encadear e “fazer pontes” | Elaborar sínteses, criar consensos, fazer sugestões de relação entre conceitos e teorias, etc. |

| Finalizar conferências | Definir o fim de uma conferência, sessão ou discussão, sintetizando as conclusões e encerrando as participações; |

| Questões socioculturais | Desenvolver espírito crítico mas também o respeito pelas opiniões contrárias e pelos outros; promover a net-etiquette ou regras de conduta; |

| Definição de normas e graduação do desempenho | Definir expectativas de participação: frequência de ligação, número, extensão e qualidade das contribuições; |

| prazos, etc. | |

| Avaliação | A avaliação da qualidade do trabalho pode ser feita pelos |

| estudantes em alternativa à apreciação por parte do professor. Realizar a avaliação pelo coordenador do | |

| grupo implica dinamizar os participantes por grupos e nomear um coordenador de tarefa. É concedido um | |

| número máximo de pontos (100 ou 200) e a | |

| responsabilidade do coordenador da tarefa é distribuir esses pontos de acordo com o valor das contribuições | |

| individuais para o produto final do grupo. |

Fonte: Linda Harrasin et.al.

Para a aprendizagem colaborativa e centrada no aluno ser efectiva, os participantes devem aprender a ver o seu progresso nas discussões como uma fonte de dados. Estes tornam-se uma base de ideias e informação sobre a qual se constrói o conhecimento, mais do que apenas informação para ser lida de imediato e repetida.

Para facilitar essa perspectiva, deve ser pedida aos estudantes logo de início a tarefa de rever e reorganizar o material apresentado até aí, talvez como uma tarefa de grupo.

O professor deve seleccionar tantos temas ou tópicos quantos os grupos de trabalho, com cada grupo a rever, reorganizar e resumir as principais contribuições relacionadas com o tópico na forma de um esquema com indicadores do número do item e do autor. Eles, então, adicionam “questões não resolvidas” que podem beneficiar de discussões posteriores. Estes relatórios devem ser introduzidos na conferência da turma [ou no fórum].

7 Problemas no paraíso: os nós do futuro.

“Camiñante, el camiño se hace camiñando”. António Machado

De acordo com Harasin e suas colegas, (1995) as redes de aprendizagem (Learning Networks) prometem transformar profundamente a natureza e a extensão das relações, as oportunidades, os processos e os resultados de aprendizagem. É a emergência de um novo paradigma de escola baseado na interactividade global, na aprendizagem colaborativa e numa maior acessibilidade dos recursos e que transporta consigo modificações a vários níveis: da escola, do currículo, das interacções e dos papéis. A Escola do séc. XXI será potencialmente mais aberta, mais global e certamente será um dos nós de uma gigantesca rede; o currículo será mais interdisciplinar e integrado, e as ligações entre a teoria e a prática tornam-se mais explícitas; as interacções aprofundam-se e multiplicam-se no tempo, no espaço e no conteúdo; o conceito de quem é professor e de quem é aluno torna-se muito mais fluido. Numa sociedade em que as noções de espaço e tempo ganham novas valências e em que a Escola deixará de ter tempos e lugares marcados, a comunicação será a palavra-chave. E uma nova realidade convida-nos sempre a novas aprendizagens e a novas descobertas e coloca-nos novos desafios.

Do ponto de vista de uma autêntica integração das redes de aprendizagem suportadas electronicamente nas nossas Escolas, o que está em causa não são simples mudanças de meios e formas, mas uma transformação profunda e sistemática em todos os elementos do sistema.

Novas e complexas exigências se desenham no horizonte social e profissional dos educadores e dos professores, no sentido de adequar 3 e aumentar o nível de qualificação e educação das populações e, em especial, as de menores recursos. Parece importante sublinhar que os meios são justificados pelos fins e, sem qualquer dúvida, o fim último das redes electrónicas de aprendizagem é Educar. E relembro que é através da

3 Necessidade de criar pedagogias de inclusão, de multiliteracias e de multiculturalidades (cf, o London Group, 1996)

Educação que o Homem eleva o seu espírito e reforça os valores supremos da dignidade humana: todas as redes devem servir este princípio. Nós não o faremos por menos.

Referências Bibliográficas

AVVA (2001). As Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas: Condições de equipamento e utilização, DAPP, Ministério da Educação.

Digenti, D. (2001). Forming a Learning Network. Disponível no endereço http://www.learnmaster.com/ products/ chapter.html.

Harasim, L., Roxanne, H. S., Lucio T. e, Murray T. (1995). Learning Networks, The MIT Press, Cambrigde, Massachusetts, England.

Leach, J. & Wiske, S. (2001). Editorial in Education, Communication & Information, Taylor & Francis Ltd, UK, 2001.

McCormick, R. & Scrimshaw, P. (2001). Information and Communications Technology, Knowledge and Pedagogy, in Education, Communication & Information, Taylor & Francis Ltd, UK.

Rosenberg, Marc J. (2000). E–learning – strategies for delivering knowledge in the digital age, McGraw Hill, USA.

–

Santos, H. (2001). As Tecnologias de Informação e Comunicação na Formação contínua de Professores, DAPP, Ministério da Educação.

Leonel Silva

Muito obrigado, Professor Luís Ramos.

Antes de passar ao próximo orador, gostava só de apresentar, como comentador, algumas ideias-força desta comunicação. Falou-nos do impacto das novas tecnologias no actual modelo escolar, da importância da aplicação da rede e do défice que a sociedade portuguesa apresenta, neste momento. Centrou depois a sua atenção na situação da escola e apresentou-nos alguns números que são possíveis neste momento também (penso que nunca estarão completamente correctos, mas são os possíveis). Sugeriu depois a invenção de um novo modelo escolar, com reinvenção de um novo currículo, falou de experiências significativas, para concluir que as redes somos nós, subordinando a técnica à acção organizada do homem.

Finalmente, falou-nos da formação de professores, embora tenha ficado só pela questão da formação inicial, mas, portanto, fez uma passagem, quase uma digressão histórica sobre a situação da comunicação entre as pessoas e do estabelecimento de redes.

Passaria agora então a palavra ao Dr. João Correia de Freitas, que irá apresentar a comunicação “Estratégias de Apoio à Ligação de todas as Escolas Portuguesas à Internet”.

João Correia de Freitas

Estratégias de apoio à ligação de todas as escolas portuguesas à Internet

Queria começar por agradecer o convite do Conselho Nacional de Educação para estar aqui hoje convosco. É com redobrado prazer que o faço, não só pelo tema que desde sempre me apaixona, mas por mais uma vez poder rever tantos colegas e amigos, particularmente o Professor José Luís Ramos e o Dr. Francisco Melo Ferreira. E não resisto a fazer-vos notar uma coincidência que realça bem a importância das redes. Neste caso das redes de pessoas, porventura a sua dimensão mais enriquecedora. O Professor José Luís Ramos referiu “o caminho faz-se caminhando”. Aqui há algum tempo, o Dr. Francisco Melo Ferreira, também numa apresentação, referia citando o poeta, “o caminho faz-se ao andar”. E essa é precisamente uma citação que aqui vos trago hoje na minha apresentação... Estamos tão em rede que nos repetimos...

Hoje de manhã, enquanto ultimava esta apresentação, estava ao mesmo tempo a seguir o seminário via Internet. Não podendo aqui estar, a Internet possibilitou-me seguir as conferências da manhã. E assim estar também convosco. É sem dúvida uma outra forma de estar em comunidade também, como as várias centenas de milhões de internautas que já foram aqui referidas. O Professor José Luís Ramos dizia há pouco que quem tinha escrito a apresentação era um e que agora esse já não estava cá porque, de facto, as coisas tinham mudado muito com aquilo que tinha ouvido hoje. Também eu, à medida que ia ultimando a minha apresentação, vos ouvia a dizer aqui coisas que me levavam a repensar as coisas que tinha pensado dizer. O que aqui está é também resultado desse conflito.

Slide 1

Procurei trazer-vos para reflexão uma síntese que corresponde a algumas ideias que acompanham a génese e o desenvolvimento do Programa Internet na Escola, do Ministério da Ciência e da Tecnologia. A minha ideia é começar por traçar um pano de fundo e depois, espero que sem qualquer benefício relativamente aos meus colegas de mesa, gostaria de ter ainda tempo para mostrar alguns materiais on line – portanto ao vivo, que é sempre um risco, mas muito mais interessante pelo que achei merecido... Aqui há tempos tive o prazer de estar aqui nesta mesma sala, a convite do Instituto de Inovação Educacional e do Conselho Nacional de Educação, para participar numa jornada de reflexão em torno das “Boas Práticas” e da “Boa Esperança” que nasce dessas mesmas práticas. E terminei na altura a intervenção que fiz da forma como vou começar a minha apresentação agora: com este slide que tem esta citação da Sara, uma menina de Castelo Branco. Por ocasião de um trabalho de sensibilização que desenvolvemos naquele concelho, recorrendo ao Netmóvel, a professora da Sara propôs à turma o seguinte mote: “se eu fosse um computador”. E a Sara respondeu desta maneira: “se eu fosse um computador, queria que todos os meninos viessem fazer coceguinhas no meu teclado”. Podemos, partir daqui, desta maneira tão afectiva de ver os computadores e a Internet.

E que esta frase tão singela tem a força de um verdadeiro grito de “infoinclusão”, do direito à Sociedade da Informação. Porque o que a Sara está a dizer é que todos os meninos devem ter o direito de poder usar computadores e a Internet!

Slide 2

Essa é a nossa responsabilidade, a de todos os que constituem esta rede dos que persistem na procura das “boas práticas”, da “boa esperança”. É consensual que os computadores vieram para ficar, que a Sociedade da Informação é seguramente a forma actual dominante de organização da sociedade em que nos situamos. Penso também ser consensual, como a Professora Teresa Ambrósio, o Professor José Luís Ramos e de, uma maneira geral, todos os oradores que falaram anteriormente disseram, a urgência na procura dos caminhos da utilização dos computadores na educação, no encontrar do percurso que nos possa orientar na descoberta de como tornarmos as nossas crianças mais felizes no seio desta Sociedade da Informação.

Alguém há pouco citava o Professor Dias de Figueiredo na sua intervenção desta manhã, quando referia que “os contextos eram um pouco como os cordões de uma corda”. Neste contexto, precisamente, penso que a frase da Sara assume uma especial relevância: daquela natureza poética e sensitiva, mais afectiva, emerge um grito de exigência, de rigor, de necessidade de concretização que a todos nós, no quadro desta comunidade, nos confere assumir.

No slide seguinte podem encontrar alguns marcos da telemática educativa em Portugal. Cá está uma outra coisa em que vou ter de repetir o Professor José Luís Ramos – e que trai o nosso percurso conjunto de quem já anda a pensar nisto há tantos anos... No meu caso e de outros nesta sala, desde 1986, quando numa reunião do coordenação do projecto MINERVA, algures na Faculdade de Ciências de Lisboa, se não estou em erro, levantei a hipótese de se usar o correio electrónico como forma de colaboração entre os então pólos do Projecto e também com e entre as escolas. Lembro-me perfeitamente do saudoso Professor Altamiro Machado, da Universidade do Minho, e que recentemente nos deixou de forma tão prematura, dar-me a mim e ao Dr. Mário Maia da ESE de Lisboa (outro colega pioneiro da telemática educativa) algo que era uma verdadeira preciosidade na altura: caixas de correio electrónico, por sinal num sistema situado na Universidade de Manchester. Foi um testemunho de um apreço extraordinário, aliás, muito de acordo com a sua natureza! Enfim, foi assim que se começou. Ensaiaram-se sistemas telemáticos, do videotexto aos BBS, e nos anos seguintes nasceram os primeiros projectos telemáticos educativos (TEJO 90 e Peneda-Gerês), permitindo às escolas o dar os primeiros passos nas práticas colaborativas via telemática. Espalhou-se a rede a todos os pólos do projecto nas diferentes regiões do país, criou-se o EDUCOM – grupo nacional de telemática educativa constituído pelos formadores de professores desses pólos (que viria a originar a actual associação de mesmo nome) e quando o Projecto MINERVA terminou em 1994 mais de 200 escolas faziam uso da telemática de forma educativa e davam então os primeiros passos na Internet.

Slide 3

Não vou perder mais tempo referindo em pormenor este slide. Gostava apenas de dizer que há seguramente um percurso. Este ponto do caminho, onde nos encontramos actualmente, não é uma coisa que tenha caído de repente, como se fosse algo externo à nossa realidade. Foi construído por nós, é nosso, tem a nossa cultura imbuída, nessa maneira de estar, que levou muitos de nós a estarmos até às quinhentas da noite a pôr servidores a funcionar e modems a “falar” uns com os outros, numa altura em que nada era fácil... Mas foi possível porque nos unimos em torno do problema e apoiámo-nos para encontrar as soluções. E porque não desistimos perante as dificuldades.

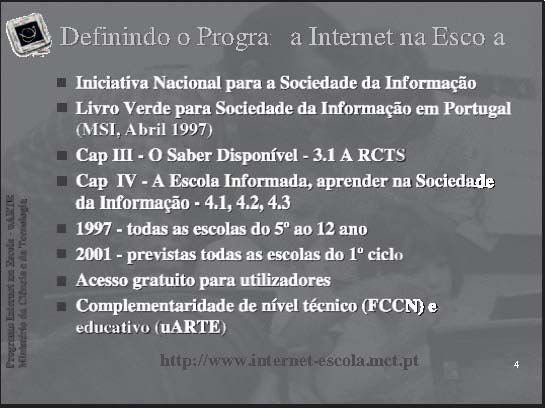

Slide 4

O Programa “Internet na Escola” é um programa do Ministério da Ciência e da Tecnologia que, como se pode verificar no slide seguinte, tem um quadro de referência simples de se compreender, pelo que vou apenas referir os seus aspectos principais. O Programa Internet na Escola, de facto e formalmente, nasce em meados de 1997. Aquilo que o antecede e configura é a Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação, uma medida do Governo que tem no “Livro Verde para a Sociedade da Informação” uma das suas referências. Neste documento, amplamente participado pelos diferentes sectores da sociedade portuguesa, traçou-se o quadro do país no que se refere à Sociedade da Informação e estabelecem-se algumas medidas prioritárias para o seu desenvolvimento em Portugal. Nesse livro há dois capítulos, particularmente, (são onze, todos eles a merecer ainda hoje leitura atenta), que têm mais a ver com este tema que está aqui em debate e que são os capítulos “O Saber Disponível” e “A Escola Informada: Aprender na Sociedade da Informação”. Nesses dois capítulos está previsto o crescimento da rede académica de então, que ligava a maioria das universidades, para se transformar numa verdadeira rede de ciência, de tecnologia, ao serviço da sociedade, uma rede não comercial, em que o saber possa fluir, e que hoje reúne todas as universidades e politécnicos e instituições científicas, as escolas do 5.º ao 12.º ano, em breve todas as escolas do 1.º ciclo, as bibliotecas públicas e associações culturais e científicas: a RCTS – Rede Ciência Tecnologia e Sociedade.

Slide 5

No capítulo “Escola Informada”, propunham-se, por seu lado, várias medidas que se intercruzavam com a criação daquela rede: ligar as escolas todas do 5.º ao 12.º ano, criar conteúdos de apoio para o desenvolvimento de ensino/aprendizagem com este tipo de ferramentas. Este contexto cria, de alguma forma, uma teia na qual se sustenta o aparecimento do Programa Internet na Escola do Ministério da Ciência e da Tecnologia e não só. Também o Programa Nónio Século XXI, do Ministério da Educação, a criação do Terra à Vista, pelo Ministério da Cultura, por exemplo.

Em 1997, todas as escolas do 5.º ao 12.º ano, públicas e privadas, incluindo as profissionais, foram ligadas à Internet através de um computador multimédia com uma ligação digital. Em 2001, estamos a prever ligar todas as escolas do 1.º ciclo do ensino básico à Internet, com a colaboração das autarquias, e fazer o pleno dos estabelecimentos de ensino portugueses do 1.º ciclo ao secundário, o que significa mais de dez mil escolas em rede!

Se quiserem, em rede naquela que é a sua dimensão básica que é a rede electrónica. Sobre esta rede podemos então construir outras redes: de pessoas, de projectos, de escolas. Como já foi aqui dito, o que principalmente nos preocupa, como na parte da manhã a Professora Teresa Ambrósio dizia, e muito bem pois estas são as coisas que precisamos de reflectir e sobre as quais temos que falar: como fazer? Como de facto utilizar? Como, de que forma, utilizar estes meios, estas tecnologias, para efectivamente cumprirmos aquilo que são os nossos objectivos primeiros, promover uma melhoria efectiva e significativa do ensino-aprendizagem nas nossas escolas?

Outra das coisas que define o Programa Internet na escola é um exercício de complementaridade do nível técnico com o nível educativo. Uma das coisas que aprendemos no Projecto Minerva é que, provavelmente, houve demasiado esforço humano de grande valor empregue de forma pouco eficaz, quando pensamos em tudo aquilo que os professores foram obrigados a dominar do ponto de vista tecnológico. Não porque fosse particularmente relevante ou estivessem essencialmente interessados nisso. Apenas porque essa era a única forma de sustentar a utilização das então novas tecnologias da informação e comunicação, face às fragilidades da tecnologia, à competitividade do mercado e consequente dificuldade em criar sistemas profissionalizados de apoio tecnológico, que nos permitissem libertar esses mesmos professores para a reflexão daquelas que eram as questões efectivamente importantes: as questões de natureza pedagógica sobre a utilização dessas tecnologias.

O que foi aqui assumido desde o início pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia foi que se ia profissionalizar a dimensão do acompanhamento tecnológico. Em consequência, a Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), que já geria a rede académica à altura em que tudo isto é definido, assume o desenvolvimento, operação e apoio da vertente técnica da RCTS. No Programa Internet na Escola, a parte educativa – hesito em dizer conteúdos ou matérias, depois das críticas que ouvi hoje de manhã a estes termos... – as actividades, projectos e o apoio que é possível colocar sobre precisamente esse nível técnico competem à uARTE – a unidade de apoio à rede telemática educativa, criada junto do gabinete do Ministro da Ciência e da Tecnologia. O desenvolvimento do Programa Internet na Escola apoia-se na complementaridade e especificidade destes seus dois eixos estruturantes.

Slide 6

A RCTS – Rede de Ciência Tecnologia e Sociedade, como podemos ver no próximo slide, tem algumas características próprias. Embora deva confessar que esta tecnologia me fascina, não vos queria estar a maçar com pormenores. Mas não posso deixar de prestar, por um lado, homenagem à FCCN pelo desenvolvimento efectuado, e, por outro lado, deixar bem claro que há opções tecnológicas que são feitas, que favorecem as opções educativas que lhes são permitidas. E é nesse aspecto que me queria agora centrar. Isto é, ao fazer uma determinada concepção tecnológica da rede, tal permite-nos um conjunto de graus de liberdade relativamente àquilo que é possível depois desenvolver. Se quiserem, também é uma maneira de termos a certeza dos muitos caminhos possíveis e não ficarmos obrigados apenas a um mais ou menos definido.

A Rede de Ciência Tecnologia e Sociedade, pelo menos na sua fase inicial e que corresponde ao início do programa Internet na Escola, caracterizou-se por procurar uma nova aproximação do ensino superior aos ensinos básico e secundário. A exemplo do que se passou no Projecto MINERVA (o que mereceu, aliás, um seminário da OCDE no Algarve, em 92, cujas conclusões valorizam esta vertente) promove a construção de cumplicidades entre o ensino superior e os ensinos básico e secundário, a que aliás o Professor José Luís Ramos há pouco se referiu. A manifestação inicial dessa proximidade foi a criação de pontos de acesso, não apenas pontos de acesso tecnológico (PoP – Points of Presence, o local de entrada na Internet), mas pontos também de sustentação junto das universidades e das instituições científicas, com a intenção de procurar novas parcerias entre os diferentes níveis de ensino.

Por outro lado, a ligação é uma ligação de elevada qualidade, com bom custo/benefício, uma ligação digital, RDIS, a sessenta e quatro quilobits por segundo, com possibilidade de duplicar em função do tráfego gerado. O que isto tem de significativo é que esta rede suporta audio e vídeo (embora com limitações), e não apenas texto ou imagem. Ou seja, podemos pensar em materiais multimedia circulando através desta rede.

Esta ligação não traz qualquer custo acrescido à escola, é gratuita para

o utilizador final, uma vez que é o Ministério da Ciência e da Tecnologia a assumir os custos de instalação e tráfego.

Slide 7

A existência de Ethernet significa que, para além deste posto de trabalho cedido pelo Programa, é possível desde logo que, se ou quando a escola possuir rede local de computadores, outros postos de trabalho poderão vir a beneficiar do mesmo acesso à Internet. Desde há algum tempo que temos vindo a dotar as escolas com um equipamento especializado para a ligação da rede local à Internet, um router, que melhora substancialmente a qualidade da rede.

A existência de um “CD de Reposição” é uma outra peça chave no suporte tecnológico, que permite aos professores, se um vírus afectar o sistema, se algum ficheiro se corrompeu, se alguma coisa for seriamente perturbada, poder repor o sistema na situação inicial quando foi entregue à escola, livre dos problemas que o afectaram. Pretende, portanto, manter o sistema em condições de ser permanentemente utilizado ao mesmo tempo que permite “libertar o professor” para aquilo que são efectivamente as suas tarefas principais: pensar a utilização educativa destes meios.

A Internet não é só world wide web. E as diversas ferramentas da Internet estão presentes na RCTS que disponibiliza os vários serviços IP, que permitem correio electrónico, conversa (“chat”), vídeo, grupos de discussão, etc., para além do www. Além disso, cada escola recebe não só um acesso à Internet livre de encargos como um subdomínio de Internet, de forma a ter os seus próprios endereços de correio electrónico e de world wide web – já com o pensamento apostado na promoção da construção de conteúdos escolares.

A existência de sistemas automatizados de configuração são outra mais valia da RCTS. Permitem configurar o computador com os dados adequados para a utilização da Internet de forma automática, assim possibilitando uma rápida recuperação de qualquer situação de desconfiguração parcial ou total do sistema. E ainda a possibilidade de obter mais do que uma caixa de correio electrónico para a escola.

E finalmente, “last but not the least”, um callcentre telefónico da RCTS, onde os utilizadores do Programa podem procurar apoio para as questões técnicas que os afligirem e que se constitui como uma primeira linha de apoio técnico, mais uma vez para manter o sistema em funcionamento e, assim, libertar os professores, na medida do possível, para que estes se possam concentrar nas tarefas de natureza pedagógica.

Slide 8

Neste slide apresentase os domínios da actividade da uARTE. Tem vindo a fazer coordenação do programa, naturalmente em articulação com a FCCN, mas também articulação com outras entidades. Faz um apoio que se desenvolve em diferentes planos:

- Acompanhamento remoto e local

- Produção e inventariação de materiais de apoio

- Dinamização de actividades e Projectos de Internet na Escola.

Assume-se uma dimensão de serviço público, embora o termo em si esteja um bocadinho poluído, nomeadamente pelas questões de natureza televisiva. Mas apliquemo-lo enquanto natureza, sendo que este serviço público assume-se atendendo à questão da subsidiaridade, isto é, se alguém no terreno está a fazer algo bem feito, nós não vamos estar a substituir-nos a esse alguém. Pelo contrário, procuramos articular e contribuir para o seu desenvolvimento, sem no entanto descurar a responsabilidade que temos em constituir um sistema coerente de apoio aos utilizadores do programa.

O desconhecimento generalizado da maioria dos destinatários deste Programa sobre as utilizações educativas da Internet reforçou a necessidade da existência de um portfolio Internet na Escola: um catálogo educativo, actividades ilustrativas do uso da Internet na Escola à disposição dos utilizadores e uma alargada dimensão de referência permitem que as pessoas muito rapidamente se possam encontrar sobre aquilo que é o estado da arte. Pensamos que este investimento é justificado. É necessário, embora procurando sustentabilidade, atribuir um carácter de promoção, dinamização, divulgação, de activação da “rede”, esforço que nos parece competir-nos, enquanto entidade que faz o acompanhamento, num quadro de serviço público, ao desenvolvimento da Internet ao serviço da Escola.

Slide 9

Em resumo, por um lado, a questão da RDIS e do multimédia; por outro, a existência de apoio técnico profissionalizado, o Callcentre da RCTS; ainda e também o sub-domínio próprio de Internet para cada escola, prevendo a criação de conteúdos; também a questão da localização do equipamento na biblioteca que ainda não tinha referido. De facto, a localização num espaço de acessibilidade equitativa a toda a comunidade educativa pareceu-nos ser absolutamente fulcral. Se não o tivéssemos feito, os resultados poderiam ter sido francamente negativos, o que pode ser discutido aqui, pois penso que o essencial desta oportunidade de aqui estar convosco é, sobretudo, submeter-vos a vós, enquanto pares, a validade destas premissas e das opções que foram sendo feitas ao longo do tempo. A biblioteca como espaço equitativo de acessibilidade, dizia eu, não era óbvio para todos – e tivemos casos concretos disso. Nalguns casos, seria mais compreensível para as pessoas que um computador chegado à escola deveria ir, por exemplo, para o gabinete da direcção ou para ao pé dos outros computadores que já estavam na escola num laboratório de informática. E isto significava que poderia haver algumas distorções nos objectivos de acessibilidade à Internet propostos por este programa, limitando o acesso a todos os elementos da comunidade escolar.

Havia aqui uma intenção, por um lado, de garantir a natureza equitativa da acessibilidade na escola, por outro lado, pretender marcar fortemente a conotação, enquanto instrumento da Sociedade da Informação, e não enquanto mero instrumento informático. Efectivamente, trata-se um instrumento para aceder, para trabalhar informação e o local mais natural para encontramos recursos de informação e conhecimento da escola é – ou devia ser – a biblioteca (ou mediateca). Acresce que a biblioteca das escolas é um espaço claramente a gritar por renovação, ao mesmo tempo que o seu uso pela comunidade educativa necessita também de ser urgentemente revisto... Isso levava-nos para outra coisa, que pessoalmente gostaria de deixar como apontamento: os manuais escolares são importantíssimos, mas, infelizmente, tem havido a tradição de praticamente apenas ligar ao manual escolar como “ser todo poderoso” e principal orientador do desenvolvimento das aulas, o que, de alguma forma, tem aos poucos também morto as bibliotecas. É altura de mudar e a Internet na Escola pode ser um sustentáculo para essa mudança.

Relativamente às restantes opções, já referi a questão do posto de trabalho com a evolução para a rede local.

Também já aflorei a questão da importância da diversidade das ferramentas telemáticas. Por exemplo, nesta altura, a transmissão está a ser efectuada para a Internet, o que permite que alguns colegas estejam a acompanhar os trabalhos. Não se trata de correio electrónico, nem de www. Trata-se de uma tecnologia específica de netvideo,o webcasting.

Por outro lado a questão, também já apresentada, da interpenetração sugerida na RCTS dos sistemas científico e de ensino superior com os ensinos básico e secundário.

Num outro conjunto de preocupações, outra das opções que se fez foi a de existir acompanhamento presencial, num ciclo longo de cerca de um ano, mas em que as escolas são visitadas por professores das nossas equipas regionais. Estes reúnem com o professor ou equipa de animação da Internet na escola procurando identificar problemas e apresentar algumas sugestões e pistas de desenvolvimento para o trabalho futuro. A visita é toda ela orientada não para a “verificação”, mas para o apoio ao uso da Internet e ao esclarecimento das suas potencialidades.

Esta dimensão presencial é complementada por uma dimensão de acompanhamento a distância, essencialmente assumida através da world wide web, num conjunto de páginas que reúnem recursos para a auto-formação ou para os centros de formação, ferramentas de trabalho, catálogo de apontadores educativos, espaço de construção de conteúdos, diversas bases de dados com contactos, projectos, etc., bem como materiais mobilizadores do uso da Internet na Escola, que se constituem não apenas como um acervo de recursos para o uso da Internet, mas também, do nosso ponto de vista, propostas de trabalho educativamente inovadoras – isto é, não se coloca lá qualquer coisa apenas por prever o uso da Internet. O uso da tecnologia em educação tem de ser justificado por permitir uma nova ou melhor exploração educativa.

Vou utilizar dois termos que são mais ou menos clássicos neste tipo de trabalho: ensino-aprendizagem flexível e a distância. Flexível porque diferentes conteúdos podem ser explorados por diferentes pessoas em diferentes locais e momentos. A distância porque, neste caso, o distanciamento obriga a uma concepção estruturada dos materiais que permita a respectiva exploração autónoma.

Fazemo-lo com materiais que promovem a participação dos alunos, promovem a interacção entre alunos e professores, promovem a interacção entre escolas, a colaboração, publicação de materiais no final em suporte Internet, enfim, procuramos promover, de alguma forma, um ensino mais activo, aproveitando esta oportunidade de estarmos a trabalhar com tecnologias que o permitem. Desenvolvemo-lo em três eixos. Se tiver tempo, poderei mostrar-vos a tradução destes eixos no trabalho que realizamos recorrendo à Internet como suporte. Estes três eixos podem surgir sequencialmente ou não, resultado de um crescendo de capacidade dos utilizadores em explorar as potencialidades da Internet, sendo que a sua definição ajuda-nos a estruturar um apoio mais diferenciado.

O primeiro eixo, mais da recepção daquilo que é passivo, traduz-se na existência de um catálogo com várias centenas de apontadores, dos quais foi feita a recensão educativa. As primeiras explorações de Internet são provavelmente muito orientadas para a procura de material relevante para a comunidade educativa e nós procuramos corresponder com algum material e com um sistema que permite aceder a materiais relevantes e que existem na Internet.

O segundo eixo é o de dar um eixo mais activo. Tem a ver com a publicação de materiais, traduzir a criatividade em conteúdos da própria Internet. Para isso criámos um sítio específico, um Atelier via Internet, de apoio à construção de páginas na web onde se podem encontrar os programas, os tutoriais e outros documentos de apoio à publicação na www. Um projecto recente (“Portugal na Internet (d)escrito pelos seus jovens”) permitiu-nos validar de alguma forma o modelo usado neste sítio.

Finalmente, o terceiro eixo, o eixo de colaboração É o mais interactivo e que se baseia essencialmente, ou que é sobretudo cumprido pelas actividades que propomos à rede, enfim, às pessoas, aos colegas, aos alunos, aos professores que querem connosco partilhar essas mesmas actividades.

Slide 10

Outra questão estratégica é a de mobilização dos parceiros, isto é, todos aqueles com quem nós temos vindo a descobrir que é possível desenvolver trabalho, naturalmente privilegiamos essas relações. Estão neste caso os Centros de Formação, até porque não faria qualquer sentido estar a inventar, por exemplo, um sistema de formação paralelo por causa da Internet, havendo um sistema de formação contínua de professores, havendo a formação inicial nas instituições de ensino superior. Por isso, no caso da formação contínua, optámos por articular com Centros de Formação a nossa actividade, disponibilizando-lhes não só o acesso gratuito à Internet em condições idênticas às das escolas, mas também desenvolvendo um conjunto de medidas vocacionadas para a sua mobilização: um espaço www com materiais de apoio (guiões, manuais, actividades estruturadas) e bases de dados por eles alimentadas sobre as acções em curso, bem como uma Lista de Discussão. No caso da formação inicial, temos vindo a adoptar uma postura semelhante, procurando a demonstração na prática de que a Internet é uma mais-valia para o aluno finalista, em estágio nas escolas. Portanto, a nossa opção é privilegiar, precisamente a identificação desses parceiros, disponíveis e com vontade de trabalhar connosco estas questões.

Quanto à estrutura básica das nossas páginas de apoio ao Programa, este espaço www não tem verdadeiramente nada de especial – ou talvez seja especial por isso mesmo, por conter o que se esperaria dele neste contexto: materiais, propostas, espaços de encontro, bases de dados de referência, um catálogo de apontadores... Ainda há pouco tempo tivemos uma reunião com colegas de outros países da União Europeia e pudemos constatar que é aliás algo de equivalente ao que é possível encontrar nos outros países, relativamente aos materiais de apoio educativo sobre world wide web.

O sítio encontra-se dividido em grandes zonas: uma zona de “Ajuda”, com guiões, manuais, respostas a perguntas frequentes, software, documentação; uma zona com “Ideias e Materiais”, com actividades, boas práticas, diverso material de apoio na forma de bases de dados; uma zona de informação institucional, com a lista das escolas, informações de enquadramento do programa e do seu desenvolvimento; e a zona do catálogo e pesquisa, que também já vos referi, onde se encontram as recensões dos apontadores e a possibilidade de recorrer aos diferentes motores de busca e catálogos da própria Internet.

O crescimento do sítio está neste momento a provocar uma primeira cisão, para diferenciarmos duas dimensões de especial crescimento e especificidade. Por um lado, o conjunto de páginas www dedicadas aos Miúdos. Algo que tem a ver com o grande esforço presentemente em curso, que concretizará a ligação das escolas do 1.º ciclo do ensino básico, na sequência das deliberações da cimeira de Lisboa sobre o e-Learning. Estão neste momento em fase adiantada de ligação 6 600 escolas. Num total, actualmente ligadas estão 5441 – em breve no final do ano, todas as 8640 escolas... Mas, nessas escolas estão representadas muitas das maiores escolas do sistema e por isso correspondem sensivelmente a cerca de 60% da rede. Há naturalmente que dar prioridade àquilo que é o desenvolvimento do trabalho junto do 1.º ciclo (e também do pré-escolar, já que muitos Jardins de Infância estão sediados junto de escolas do 1.º ciclo) e isso é cumprido por esta especialização em www da zona dos Miúdos.

Por outro lado, a questão dos conteúdos escolares na Internet está a tornar-se uma área de exploração pedagógica e a começar agora a ser agarrada por professores e alunos. Para esse efeito, uma zona já separada do site principal em atelier uarte.mct.pt e que é a do atelier – derivado directo do sistema que desenvolvemos para apoiar a iniciativa “Portugal na Internet (d)escrito pelos seus jovens”. Aqui se podem encontrar materiais de apoio, como guiões, tutoriais, manuais, videogramas com sessões de formação, espaço para desenvolvimento do projecto, tutores que ajudam e esclarecem, quer no domínio técnico quer no educativo.

No nosso caso não apontamos tanto para as páginas de escola, mas sim para páginas de projectos desenvolvidos... E isto embora exista, como vos disse, um sub-domínio próprio para cada escola poder publicar as suas páginas – que geralmente começam por ser as páginas de natureza institucional e, aos poucos, começam-se a reformular para a existência dos projectos da escola. E porquê? Porque a construção de um sítio www da escola implica que estejam resolvidos vários impedimentos que fazem com que seja difícil actualizar as páginas da escola. Por isso, uma página de actividade ou projecto pode eventualmente ser mais eficaz para ser mobilizadora de professores e alunos em torno de um projecto exequível...

Quanto à formação dos professores, trabalhámos, por um lado, uma dimensão desta questão que é a dos centros de formação de professores de associações de escolas. Por outro lado, no âmbito da formação inicial, estamos a desenvolver um projecto piloto com entidades procurando não só que a Internet contribua como uma ferramenta útil para os formandos, como para descobrir qual a melhor modo de fazer esse desenvolvimento. Constituíram-se assim dois projectos, o netlíngu@ e o netciênci@, respectivamente com a Faculdade de Letras e a Faculdade de Ciências, da Universidade de Lisboa, no contexto da formação inicial de professores. Neste caso tratou-se de fazer mais ou menos aquilo que é óbvio (não tem nada de particularmente extraordinário, a não ser talvez pelo facto de se estar a fazer...), e que é trabalhar com os estagiários de educação neste ano em que se encontram numa escola a fazer o estágio, procurando que eles aproveitem e aprendam todas as possibilidades que a Internet traz para o desenvolvimento do seu percurso profissional, quer no que respeita ao trabalho com os seus orientadores, a colaboração entre si e, por extensão, as potencialidades da Internet no ensino-aprendizagem.

Do ponto de vista da formação em serviço, o que gostaríamos de partilhar convosco é a nossa percepção cada vez mais forte, embora neste momento não seja mais que essencialmente uma intuição educada, de que, o que nós precisamos em termos de formação de professores, não será aquilo que geralmente os professores procuram e frequentemente lhes é dado nas acções de formação relativas às TIC e à Internet em particular... O que as pessoas normalmente identificam como formação de professores – deixemme ser frontal – não é de facto formação de professores: procuram apoio introdutório nas ferramentas informáticas e raramente entram na discussão pedagógica de como utilizar essas ferramentas no ensino-aprendizagem. Ora estas ferramentas da Internet de base raramente precisam de ser ensinadas: qualquer pessoa que as explore com alguma sistematicidade acabará por aprender a sua utilização, dada a sua facilidade... Basta muitas vezes fazê-lo acompanhado de alguém que saiba um pouco mais. Trata-se assim, a nosso ver, essencialmente de um problema de falta de confiança, de pouco à vontade e é preciso desmontar esta situação e antes investir na reflexão pedagógica. E volto a referir a Professora Teresa Ambrósio: “O que é que nós fazemos? Como é que nós fazemos isto? Porque é que o fazemos?”. Esses são efectivamente os aspectos a discutir para não cairmos no ridículo de considerarmos conteúdos de formação de professores o ensinarmos o uso do rato....

Slide 11

Uma outra medida que retoma a questão do direito “às coceguinhas nos teclados” é a existência desta carrinha com computadores e Internet, o netmóvel. A estratégia que seguimos é a de uma sensibilização integrada junto da comunidade escolar das escolas dos diferentes concelhos em que temos vindo a trabalhar. Trabalhámos com directores de escolas, mas também, quando possível, com outros intervenientes dentro da realidade educativa da região; com todos os professores do concelho, primeiro, depois com os professores da escola, com os pais e encarregados de educação, e também, necessariamente, com os alunos. Portanto, esta é a ideia de criar um momento de forte sensibilização “entrelaçada” na comunidade escolar, que permita baixar a barreira de reacção – aqui está uma metáfora que funciona bem para mim, que sou biólogo, com os enzimas ou catalisadores, a resistência que é necessário vencer para se dar a reacção/uso por parte dos utilizadores, designadamente dos professores.

Desta forma, pretende-se facilitar aos professores a aproximação e a apropriação desta oportunidade. O resultado é aquilo a que nós designamos por reacção dos “ohs” e dos “ahs”: os professores, primeiro, todos empertigados e longe dos teclados dos computadores, uma vez que eles próprios fazem “coceguinhas no teclado” é ouvi-los – “ah”!... “oh”!..., “Afinal é só isto?” “É tão fácil, ai mas que bom, que engraçado”, “Quero mais”... O que é um facto é que, em muitos dos concelhos em que temos vindo a fazer esta acção, informam-nos de que os professores vão muito motivados e estão genuinamente interessados. E parece que, de facto, este modelo funciona como mecanismo de facilitação, o que, de alguma forma, reforça aquela nossa ideia de que aquilo que as pessoas identificam como formação não é tanto a formação formal e estruturada-mas algo que pode ser resolvido de uma maneira mais simples, informal e essencialmente em exploração pessoal, apoiada por um colega. E, para isso, como já disse, disponibilizamos Guias e Manuais que permitem adquirir o essencial para se iniciar o uso da Internet. Mas não se duvide da grande necessidade de, depois, haver formação de professores de qualidade através dos CFAE, preferencialmente em modalidades contextualizadas de oficina ou projecto, se possível com componentes lectivas e não lectivas, bem como de ensino presencial e flexível/a distância (nada o impede agora).

Uma vez ganhos para uma exploração da Internet, como manter os professores motivados? Propomos-lhes algumas actividades extremamente simples e com algum potencial pedagógico de forma a maximizar o investimento efectuado e assim manter o interesse e a motivação. E seriam algumas dessas propostas que gostava de vos apresentar e recorrendo agora on line à Internet.